Quand la science rejoint l’intuition ancestrale

La règle 3-30-300 propose qu’au moins trois arbres soient visibles depuis chaque fenêtre. Cette prescription scientifique, développée par Cecil Konijnendijk, résonne étrangement avec des sagesses millénaires. Comme si l’urbanisme contemporain redécouvrait ce que les traditions spirituelles et philosophiques ont toujours su : notre bien-être dépend intimement de notre connexion au vivant.

Mais cette règle est-elle une innovation moderne ou la réminiscence d’une connaissance ancienne ? Entre utopie urbaine et sagesse oubliée, explorons ce que révèle notre besoin de voir des arbres sur notre rapport au monde naturel.

Le regard sur l’arbre : une prescription spirituelle millénaire

Le bouddhisme et la contemplation de la nature

Dans la tradition bouddhiste, l’arbre occupe une place centrale. Le Bouddha a atteint l’éveil sous l’arbre de la Bodhi, et la contemplation des arbres fait partie intégrante des pratiques méditatives. Cette observation n’est pas passive : elle invite à reconnaître l’impermanence, l’interdépendance et la nature cyclique de la vie.

La pratique du shinrin-yoku (bain de forêt) au Japon, bien qu’elle ne soit pas strictement bouddhiste, s’inscrit dans cette philosophie orientale où l’immersion visuelle et sensorielle dans la nature permet de restaurer l’équilibre intérieur. Voir des arbres depuis sa fenêtre devient alors une forme de méditation quotidienne, un rappel constant de notre appartenance au vivant.

La force verte chez les religieux catholiques

Au XIIe siècle, la moniale bénédictine Hildegarde de Bingen développe le concept de viriditas, littéralement « la verdeur » ou « la force verte ». Pour elle, cette énergie vitale qui anime les plantes est aussi celle qui nourrit l’âme humaine. La couleur verte, la vue des arbres et des plantes constituent des remèdes spirituels autant que physiques.

Hildegarde prescrivait déjà la contemplation de la nature comme thérapie : « Regardez les arbres, contemplez leur verdeur, car c’est dans cette force verte que réside le souffle de Dieu. » Cette prescription médiévale préfigure étrangement les trois arbres visibles de la règle moderne.

Le biomimétisme : apprendre à voir comme la nature

Le biomimétisme contemporain nous enseigne que l’observation de la nature n’est pas seulement contemplative mais structurante. Les motifs fractals des arbres, leur géométrie organique, correspondent à des structures que notre cerveau reconnaît instinctivement comme harmonieuses.

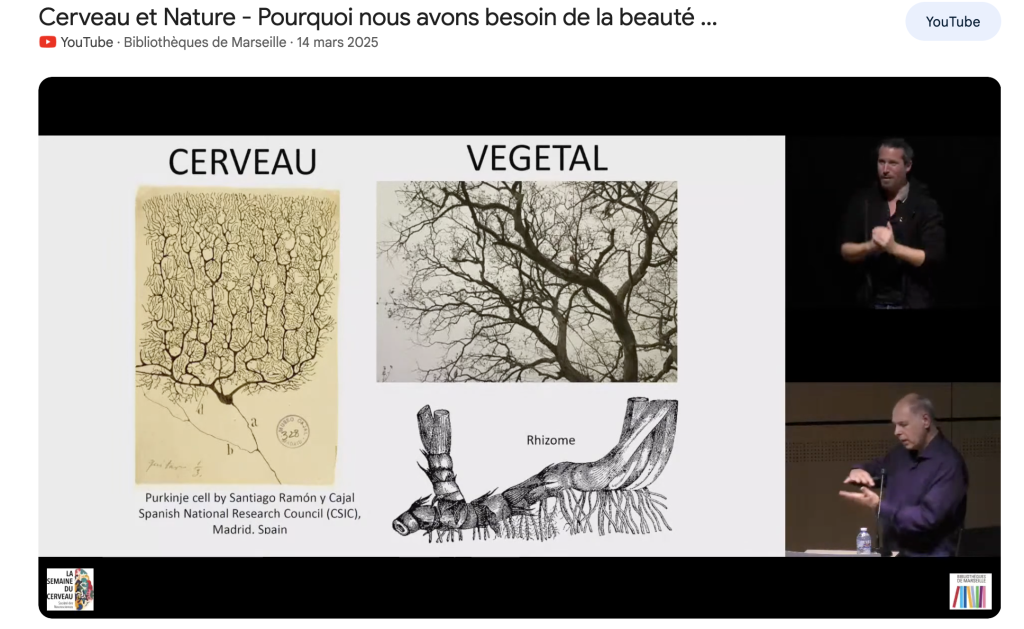

Voir des arbres active des réseaux neuronaux associés au calme et à la restauration cognitive. C’est ce que les neurosciences appellent aujourd’hui l’attention involontaire : contrairement aux stimuli urbains qui épuisent notre attention volontaire (surcharge cognitive), la nature capte notre regard sans effort, permettant à notre esprit de se régénérer. Selon le chercheur Michel le Van Quyen, “les neurones du cerveau ont besoin de pauses cognitives de silence pour pousser.” Faisant une analogie entre le cerveau et l’arbre de vie, il démontre pourquoi notre cerveau n’est pas urbain et pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde pour nous régénérer.

Conférence de Michel le Van Quyen (Directeur de Recherche INSERM, Laboratoire d’Imagerie Biomédicale, Sorbonne Université, Paris) dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2025 Marseille, le 13 mars 2025

La fenêtre comme interface entre soi et le monde

Le cadre symbolique de la fenêtre

Dans de nombreuses traditions philosophiques, la fenêtre représente bien plus qu’une ouverture physique. Elle symbolise le seuil entre l’intérieur et l’extérieur, entre le soi et le monde, entre le contrôlé et le sauvage.

Exiger que trois arbres soient visibles depuis cette ouverture, c’est affirmer que notre espace intime doit rester connecté au vivant. C’est refuser la coupure radicale entre l’humain et la nature que l’urbanisation moderne a souvent imposée.

Le nombre trois : une symbolique universelle

Pourquoi trois arbres et pas deux ou quatre ? Si la règle se fonde sur des observations scientifiques, le chiffre trois résonne aussi avec une symbolique universelle : trinité chrétienne, triade taoïste (ciel-terre-homme), trois joyaux du bouddhisme.

Trois représente souvent l’équilibre, la stabilité, le minimum nécessaire pour créer une relation. Trois arbres ne constituent pas encore une forêt, mais dépassent l’arbre isolé : ils suggèrent une communauté végétale, un écosystème naissant.

Notre rapport au visible et à l’invisible

Ce que nous avons perdu en cessant de voir

L’urbanisation galopante a progressivement effacé les arbres de notre champ de vision quotidien. Des études montrent que les enfants urbains identifient aujourd’hui plus facilement des marques commerciales que des espèces d’arbres. Cette « cécité végétale » (plant blindness) révèle une rupture profonde.

En perdant la vue des arbres, nous avons perdu bien plus qu’un paysage : nous avons perdu un langage, celui des saisons qui se lisent dans les feuillages, des rythmes naturels qui scandent le temps autrement que nos horloges.

La prescription du regard : une écologie de l’attention

Imposer trois arbres visibles, c’est prescrire une écologie de l’attention. C’est affirmer que ce que nous voyons quotidiennement façonne notre conscience, notre sensibilité, notre relation au monde.

Les philosophies contemplatives (Aristote, Platon, Spinoza, De Bingen, etc.) l’ont toujours su : nous devenons ce que nous regardons. Si nos fenêtres n’ouvrent que sur du béton et du bitume, notre intériorité se minéralise. Si elles révèlent des arbres, nous restons poreux au vivant.

La règle 3-30-300 : entre utopie urbaine et nécessité vitale

Une utopie réalisable ?

Dans nos villes densément construites, garantir trois arbres visibles depuis chaque fenêtre peut sembler utopique. Pourtant, des villes comme Nice, Nantes ou Athènes relèvent ce défi. L’utopie ne serait-elle pas plutôt de croire que nous pouvons vivre dignement coupés du vivant ?

Les traditions spirituelles nous rappellent qu’il ne s’agit pas d’un luxe mais d’une nécessité. La viriditas d’Hildegarde, la contemplation bouddhiste, le biomimétisme convergent : nous avons besoin de voir la nature pour rester pleinement humains.

Repenser l’architecture comme un lien, non comme une séparation

L’architecture moderne a souvent conçu le bâti comme une protection contre la nature, une séparation nette entre dedans et dehors. La règle 3-30-300 nous invite à un changement paradigmatique : concevoir l’habitat comme une interface, un lieu de dialogue avec le vivant.

Cette vision rejoint le biophilic design, qui intègre la nature non comme décoration mais comme structure même de nos espaces de vie. Chaque fenêtre devient alors une invitation à la contemplation, chaque vue sur un arbre, un rappel de notre appartenance au monde naturel.

La sagesse de voir

La règle 3-30-300 redécouvre donc, avec les outils de la science contemporaine, ce que les sagesses anciennes ont toujours enseigné : notre santé physique et mentale dépend de notre connexion au vivant.

Voir trois arbres depuis sa fenêtre n’est ni une utopie inaccessible ni une fantaisie décorative. C’est une prescription vitale, validée par les neurosciences, anticipée par les mystiques médiévaux, pratiquée par les traditions contemplatives.

Dans un monde où la crise écologique menace notre survie collective, cette simple exigence nous rappelle l’essentiel : nous ne sauverons la nature qu’en retrouvant notre capacité à la voir, à la contempler, à reconnaître en elle non un décor mais notre maison commune.

Peut-être que la véritable utopie serait de continuer à construire des villes où cette vue, cette connexion, ce regard sur le vivant resteraient impossibles. Les arbres que nous voyons depuis nos fenêtres ne sont pas seulement des plantes : ce sont des maîtres silencieux qui nous rappellent qui nous sommes.

Pour aller plus loin

- Lectures recommandées : Physica d’Hildegarde de Bingen ;

- Shinrin-yoku : l’art et la science du bain de forêt de Qing Li ; Cerveau et nature de Michel Le Van Quyen

- Pratiques à explorer : Méditation de pleine conscience orientée nature, shinrin-yoku, observation phénologique des arbres visibles depuis chez soi

- Complément de l’article : The 3-30-300 Rule for Urban Forestry and Greener Cities by Cecil Konijnendijk

Images libres de droit, issues de Pexels

Cet article vous inspire !

Abonnez-vous et recevez notre newsletter